技术分享

技术科普|如何用 Python 实现 Coding Agent

导读:在技术科普「Coding Agent」系列中,由 NebulaGraph GenAI Team @PsiACE 为大家带来多期 Coding Agent 实践经验,并分享 NebulaGraph GenAI 的最新工作。

本期,@PsiACE 分享的是如何用 Python 实现一个能自举的 Coding Agent,并给出了避坑指南,希望给大家的 Coding Agent 带来启发。

Bub 的第一个 milestone:自动修类型注解。由 Moonshot K2 驱动。

Bub: Successfully fixed the first mypy issue by adding the missing return type annotation -> Noneto the __init__method in src/bub/cli/render.py, reducing the error count from 24 to 23.

01 为什么要自己造 Agent?

Coding Agent 现在已经是个红海赛道,市面上有不少优秀的产品,还有许多团队在 PPT 中绘制宏伟蓝图。

然而,Coding Agent 的“token 大力出奇迹”现象也很明显——动辄几十万 token 的消耗,真正有价值的部分却少之又少。

这让我很好奇:如果自己动手造一个 Coding Agent,能不能找到更高效、更实用的解决方案?

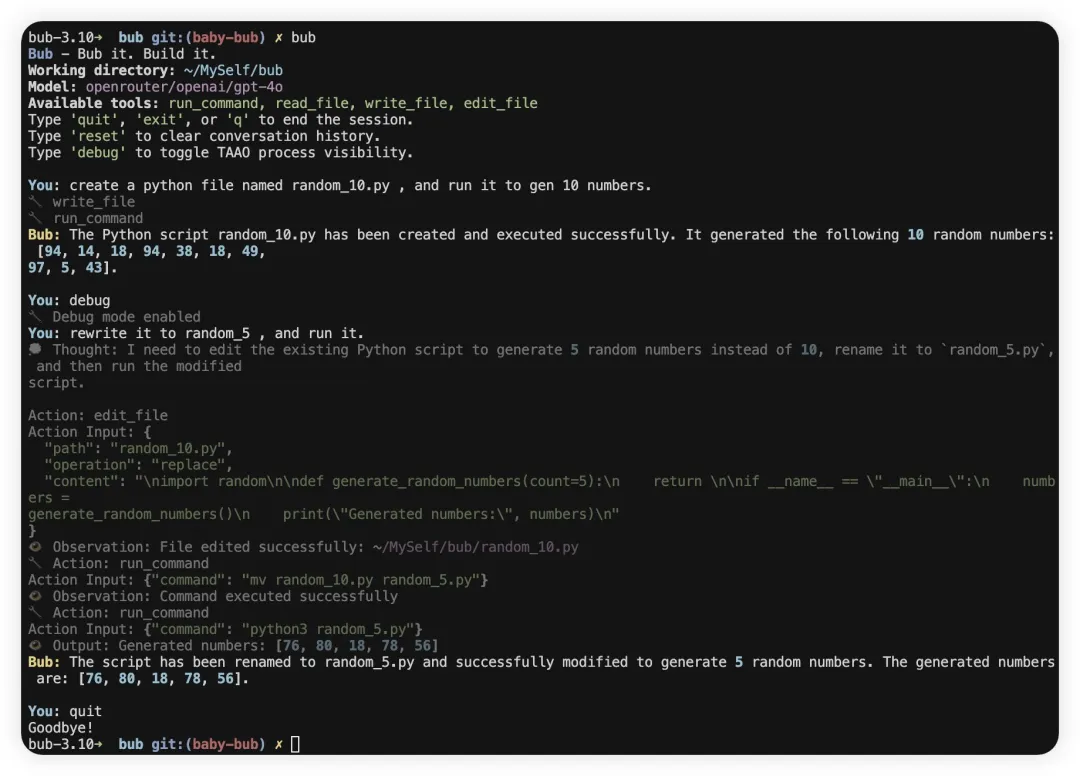

于是,我开始折腾一个叫 Bub 的 CLI 助手。它的目标很简单:做一个命令行下的实用助手,同时具备有限的自举能力。自举这个概念在编译器、操作系统领域早已不算新鲜,很多 Coding Agent 也喜欢宣传“AI 工程师贡献了多少代码”。

我希望 Bub 能迈出自己的第一步,解决它自身代码中的第一个实际问题。

02 最小可用:先跑起来再说

我的经验是,能跑起来的最小闭环最重要,别一上来就追求“完美架构”或者花太多时间做数据小偷。

Bub 的分层很简单:

Agent:主循环,负责 LLM 交互、工具调用、上下文管理。

Tool:每个工具一个类,参数用 Pydantic 校验。

ToolRegistry:注册所有工具,方便扩展。

CLI:Typer + Rich,命令行入口,支持展开中间状态。

Agent 的本质其实就是一个 while 循环。每次循环,Agent 会根据当前上下文判断是否需要调用工具,如果需要就调用,然后把工具的返回结果写回上下文。

主循环核心代码

class Agent:

def chat(self, message: str) -> str:

self.conversation_history.append(Message(role="user", content=message))

while True:

# Construct context: historical messages + tool list

...

response = litellm.completion(...)

assistant_message = str(response.choices[0].message.content)

self.conversation_history.append(Message(role="assistant", content=assistant_message))

tool_calls = self.tool_executor.extract_tool_calls(assistant_message)

if tool_calls:

for tool_call in tool_calls:

result = self.tool_executor.execute_tool(tool_call.name, **tool_call.parameters)

observation = f"Observation: {result.format_result()}"

self.conversation_history.append(Message(role="user", content=observation))

continue

else:

return assistant_message

踩过的坑

没有捕获,LLM 输出格式一变就死循环

工具参数没校验,LLM 乱传参数直接崩

Observation 反馈太长或缺乏有效信息,LLM 理解困难

03 工具定义:扩展 LLM 的能力

工具是 LLM 和外部世界的桥梁,定义得好,模型才能真正“动手”。我的做法是:

工具参数全部用 Pydantic 校验,类型不对直接拒绝。

命令行工具有黑名单(比如

rm、del),遇到危险命令直接报错。工具执行结果结构化返回,别让 LLM 猜。

操作命令行工具时,stdout 和 stderr 都很重要,不能只给 exit code.

工具之间要有明确边界,避免混淆。

class RunCommandTool(Tool):

DANGEROUS_COMMANDS = {"rm", "del"}

def _validate_command(self, base_cmd: str) -> Optional[str]:

if base_cmd in self.DANGEROUS_COMMANDS:

return f"Dangerous command blocked: {base_cmd}"

def execute(self, context: Context) -> ToolResult:

# Validate command, execute and return results

04 Prompt:让 LLM 按套路出牌

组织良好的提示词能显著提升 LLM 的输出质量。对于 Coding Agent 来说尤其重要,因为 LLM 的输出格式很容易失控。

我的经验

Prompt 里要列出所有工具和参数 schema。

多给几个调用示例,覆盖常见用法。

Observation 反馈要简洁,别堆无用信息。

Bub 的 ReAct Prompt 结构

You are an AI assistant with access to tools. When you need to use a tool, follow this format:

Thought: ...

Action: run_command

Action Input: {"command": "ls"}

Observation: <output>

...

Final Answer: <your answer>

ReAct 的好处是简单直接,容易落地,虽然 token 消耗大,但能快速试错、跨模型迁移。

05 Milestone:自动修类型注解

定义好 Agent Loop、工具和 Prompt 后,Bub 的第一个 milestone 就是自动修复了一个 mypy 报错。

比如:

- def __init__(self):

- self.console = Console()

- self._show_debug = False

+ def __init__(self) -> None:

+ self.console: Console = Console()

+ self._show_debug: bool = False

实际的 Agent Loop

只让 agent 改类型注解、格式化、重命名,别让它碰复杂逻辑。

先用命令行工具执行

mypy,拿到报错信息。让 agent 生成修复建议,再用 file edit 工具应用到代码。

修完自动再跑一次 mypy,确保没新问题。

踩过的坑

模型对代码上下文理解有限,经常修错。

不验证,bug 越修越多。

06 进阶玩法与工程自查

随着功能扩展,踩的坑也越来越多。我的一些经验:

工具扩展时,建议单一职责,参数 schema 明确。

长对话要截断或摘要,别让 LLM 超窗。

生产环境建议沙箱/虚拟机,命令行工具默认禁危险命令。

LLM 输出格式不稳时要有 fallback 兜底。

07 总结

Bub 还在早期,但已经能帮我自动修 bug、跑命令、读写文件。我希望这只是一个开始,然后得到更多有意思的反馈。

Bub it. Build.it